"Влачить по земле через все лондонское Сити в Тайберн, там повесить его так, чтобы замучился до полусмерти, снять с петли, пока он еще не умер, отрезать половые органы, вспороть живот, вырвать и сжечь внутренности, затем четвертовать его и прибить по одной четверти тела над четырьмя воротами Сити, а голову выставить на лондонском мосту" - в этом приговоре Томасу Мору меня еще давно поразила некая чрезмерность, свойственная театрализованным представлениям.

"Сжечь внутренности" - это даже и не усиливает особенно мучений жертвы, но древний обычай требовал их сжечь непременно у нее на глазах. Да и поведение самого Мора, его балагурство с палачом ("Помоги мне подняться на эшафот, а уж спуститься я постараюсь сам", "Позволь мне убрать бороду с плахи - она ведь не совершила никакого преступления") при всем поразительном, конечно, мужестве напоминает о театре или, по крайней мере, о спорте.

Публичные казни, и в самом деле, для толпы превращались в род спортивного состязания: аплодисментами встречали и выходки осужденного, говорящие о презрении к смерти (неприличный жест, адресованный девушкам, просьба священнику вместо креста поднести выпивку, заявления типа "для меня смерть не страшнее клизмы" и т.п.), и мастерство палача - удачный удар есть удачный удар и на стадионе, и на эшафоте. Случалось, истероидные личности намеренно совершали преступления, чтобы оказаться в центре столь лестного внимания. Но вот Томаса Мора - солидного человека и даже канцлера - его более чопорные современники осудили за легкомыслие в такой торжественный момент: столкнулись различные представления о роли идущего на казнь.

Приглядываясь к осуществлению смертной казни с древнейших времен, начинаешь видеть в этой мрачной и безобразной процедуре массу совершенно излишних для любой утилитарной цели завитушек, которые сближают ее не с чем иным, как с прикладным искусством. Правда, и сам термин "искусство" достаточно туманный. Издавна его пытались определить как то, что доставляет удовольствие, не принося пользы, однако границу между удовольствием и пользой провести так и не удалось из-за того, что ее не существует. Но взглянем на проблему чисто житейски: донышко тарелки, расписанное цветами, видел всякий, а кто видел расписное донышко унитаза? Может быть, именно в этой разнице отличительная черта прикладного искусства - оно предназначено для демонстрации: оно призвано производить впечатление на какого-то ценителя (хотя бы воображаемого), что-то говорить о нашем богатстве, уме, хорошем или хотя бы экстравагантном вкусе и т.д.- поэтому мы склонны украшать только то, чего не стыдимся или, по крайней мере, готовы выставлять напоказ - пусть даже и с какой-то задиристой, эпатирующей целью. И то, что Советский Союз, и сегодня входящий вместе с Китаем, Ираком и Нигерией в первую десятку стран-казнительниц, даже в пору массово одобряемых массовых расстрелов все-таки не решался на публичные или квалифицированные (изощренные) казни,- это говорит о некоторой неуверенности.

А вот в старые добрые времена в смертной казни было столько демонстративного, зрелищного, в ней было столько условностей, аллегорий, символов, столько игры, цирка, спорта! И - да, юмора, хотя и первобытного: запекать человека в полом медном быке, чтобы его крики имитировали рев животного, поджаривать на вертеле, как зайца, жарить в муке, как карася (Иван Грозный). Он же перед казнью некоего дьяка бросал клич: "Ну, кто разрежет этого гуся?" - а потом все спрашивал у палача: "Ну что, хорош гусь?"

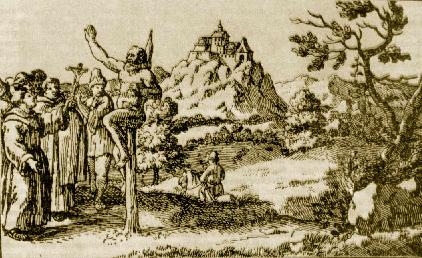

В Индии преступника раздавливали при помощи дрессированного слона. Я видел гравюру, на которой помощники и руководители слона-орудия хлопочут вокруг него, как стропали вокруг подъемного крана, когда попадается сложный груз. Было бы гораздо проще раздавить жертву чем угодноно это был бы уже не цирк. Распилить человека вдоль, подвесив его вниз головой на сучковатых, кое как обтесанных бревнах, - это грубая средневековая забава. Разорвать его четверкой лошадей, предварительно разрезав сухожилия, потому что иначе лошади не справляются, - здесь стремление к зрелищности более заметно, ибо можно было бы воспользоваться и лебедками - тогда не понадобились бы и мошеннические надрезы. Ну а пожирание преступников дикими зверями в Древнем Риме действительно происходило в цирке и было любимым зрелищем римского народа. В Индокитае палач приближался к привязанной жертве танцуя (жертве замазывали уши грязью, а в рот вставляли зажженную папиросу).

В средневековой Франции стационарная виселица служила знаком могущества сеньора: у герцога она была о шести столбах, у барона о четырех, у шателена о трех, а у прочей мелюзги всего лишь о двух. В Древнем Риме рабы имели отдельного палача. Во многих странах вора вешали выше или ниже в зависимости от размеров кражи. Повешение считалось бесчестной казнью, а отсечение головы - привилегированной, хотя в Китае, например, все обстояло наоборот: там считается зазорным утратить какой-либо член, и, может быть, именно поэтому возникла такая хирургическая, требующая высокой квалифи-кации казнь, как рассечение на тысячу кусков - на мраморном столе, при помощи ножей разнообразной формы, каждый из которых предназначен для одной операции: для вырывания глаз, для удаления половых органов, "для рук", "для ног" - как банные тазики или полотенца,- столь тщательные регламентации не встречаются в утилитарных делах - там все стараются упростить и удешевить. В Европе, правда, потрошили проще: палач на гравюре с заботливостью даже не хирурга, а хорошей сиделки склоняется - чуть не сказал: к пациенту.

В свое время была распространена казнь-аллегория, казнь-нравоучение. В Риме периода империи поджигателя подвергали сожжению ("подобное подобным"), фальшивомонетчикам на Руси "заливали теми их воровскими деньгами горло", существовал обычай казнить строителя, если в рухнувшем доме погибал его хозяин; но если погибал сын хозяина - казнили сына строителя. Любовников за прелюбодеяние обоих вместе закапывали живьем, а в древней Индии - укладывали на раскаленное ложе либо заставляли совокупляться с раскаленным манекеном. В Германии за изнасилование вбивали в сердце дубовый кол (тоже "подобное подобным"?), причем первые три удара наносила жертва сладострастника.

Древние германцы перебежчиков вешали на деревьях, а трусов топили в грязи. В целях большей выразительности часто казнили вместе с животными: вешали рядом с двумя волками или собаками, отцеубийц топили в мешке в обществе петуха, обезьяны и змеи. Тела Стеньки Разина и Никиты Пустосвята были отданы псам на снедь - театральность особенно заметна в расправах над умершими: так, полусгнившие останки Милославского по распоряжению великого Петра на свиньях везут к месту казни его сообщников и там обливают труп их кровью. Но, может быть, еще более театральна расправа над куклою Мазепы ("Мазепы лик терзает кат").

Казнь-нравоучение наводит некоторых теоретиков на мысль, что в выборе казни люди руководствуются некой идеей "соразмерности" казни и преступления. Но скажите, что общего - "соразмерного" - между привязанностью к папству и потрошением, между убийством мужа и закапыванием по плечи, между кражей земледельческих орудий или пчел и вытягиванием кишок (извлеченную из распоротого живота кишку прибивают к дереву и гоняют вора вокруг него, покуда он в силах держаться на ногах). Почему тот же Петр Великий, который так охотно рубил головы, сажал на кол и колесовал (кстати, по какой причине кости при колесовании нужно перебивать колесом?), Гришку Талицкого и его сообщника Савина за распространение возмутительных тетрадей о царской особе подверг копчению заживо: их окуривали едким дымом в течение восьми часов, так что у них вылезли все волосы, а тела истаяли, как воск. Почему, в конце концов, женщин предпочитали казнить "без крови" - сжигать или топить? На каком основании выбирали, кого варить в воде, кого в вине, а кого в масле? Зачем нужно не просто медленно погрузить человека в воду, а предоставить это сделать приливу? Погрузить до пояса в бочку с негашеной известью, подвесить подбородком на перекладину так, чтобы казнимый едва доставал кончиками пальцев до груды камней и несколько часов изо всех сил тянулся на цыпочках, прежде чем умереть от удушья (если агония затягивалась, можно было время от времени убирать по камешку), - все это напоминает, скорее, не бухгалтерские расчеты, а вольную фантазию художника или игру счастливых любовников, не знающих, в какой еще позиции им воплотить свою солнечную страсть.

Когда душевнобольной Дамиен оцарапал Людовика XV перочинным ножом, по судам Франции было разослано письмо, приглашающее всех специалистов вносить предложения по отысканию достойной - "соразмерной" - казни. Но получилась всего лишь тяжеловесная компиляция: вырвать раскаленными клещами куски мяса, а в образовавшиеся раны вливать расплавленное олово, кипящее масло, смолу - и другие тому подобные банальности. Казнь длилась едва ли не целый день и закончилась заурядным разрыванием на части четверкой лошадей. Единственное, что было достигнуто,- королю выказали подобающее уважение. Здесь мы имеем еще одну разновидность казни - казнь-жест. А жест не может не быть театральным - он для того и создан, чтобы выносить наши чувства напоказ.

Более демократичный смысл имеет казнь как жест коллективного отторжения: преступника, и без того униженного правосудием (его волокут на место казни привязанным к конскому хвосту, везут задом наперед на осле, в телеге для нечистот, одетого в дурацкую шапку с рогами, с перьями, с хвостом, с погремушками - чистые символы, ничего утилитарного), подвергают еще и коллективному унижению со стороны народных масс. По французскому ордонансу 1347 года, толпе рекомендовалось бросать в лицо осужденному "грязь и другие нечистоты без камней и других вещей, которые могли бы ранить". Снова чистый театр - знаки всенародного презрения. Недаром в городе Солнца Кампанеллы карались смертной казнью только преступления против бога и государства, но казнь совершалась руками народа, "дабы не осквернять государство". Нечто подобное происходило и у нас в тридцатые годы - только в символической форме всенародного одобрения. Правда, Кампанелла кое-кому оставлял возможность погибнуть от собственной руки - обложить себя мешочками с порохом и поджечь (какова, опять-таки, продуманность!), да и прочие казни предполагались делом добровольным: виновного "убеждают и уговаривают, пока он сам не согласится". В Китае и по нынешнюю пору осужденных водят по улицам с плакатом на груди, заставляя склонить голову, выставляют на многолюдных митингах, дабы они выслушали гневные, осуждающие речи. Сообщения о казнях с жирной красной загогулиной, означающей, что приговор приведен в исполнение, развешиваются на улицах. В Иране на вполне законных основаниях сохраняется такая казнь, как забрасывание камнями (камни соответствующего размера привозят на самосвале, ибо они "не должны быть такими, чтобы лицо умерло от одного или двух ударов, но они не должны быть и такими маленькими, чтобы их нельзя было назвать камнями"). Смертная казнь в Иране может быть назначена за супружескую измену, за проституцию, за неоднократное употребление спиртных напитков, а также "за недостойную жизнь на земле".

Смертная казнь как жест отторжения, возможно, и в самом деле содействует сплоченности народа, давая яркое и зримое воплощение абстрактной формуле "в едином порыве". Может быть, именно эту ее функцию - функцию объединяюще-отторгающего символа - смутно чувствуют защитники смертной казни, - те из них, разумеется, кто не огражден лживостью или невежеством, кто отдает себе отчет в том, что статистика не выявляет никакого влияния казней на рост преступности. Не догадываясь или не смея настаивать на эстетической, демонстративной функции смертной казни, они тщетно пытаются отыскать в ней функции утилитарные: уничтожение преступников как опасных хищников (хотя их можно просто держать в клетке), а особенно - устрашение тех, кто еще только готовится к преступлению.

Однако в те времена, когда на виселицах месяцами болтались полуистлевшие тела, - именно тогда публичные казни приобрели характер увлекательного зрелища. Казанова, присутствовавший на казни Дамиена, расположившись у окна в дамском обществе, заметил, как его знакомец приподнял сзади юбку одной из зрительниц и продолжал шуршать ею во все время продолжительной процедуры. В Пруссии толпа немедленно бросалась на место казни играть в снежки. Диккенсу, присутствовавшему при повешении супружеской четы Маннинг, веселье толпы показалось ужаснее не только казни, но и самого преступления, - и больше всех веселились первые кандидаты на следующую виселицу. Ну а то, что во время казни карманных воров совершалось больше всего карманных краж, - это пример уже хрестоматийный.

В ту пору, когда в России казнили за все подряд, у иностранных наблюдателей складывалось впечатление, что русские смерть не ставят ни во что: преспокойно надевают саван, петлю на шею и сами бросаются с подмостков; колесованный парень, лежа на колесе, с трудом высвободил раздробленную руку и вытер ею нос. Заметив кровь на колесе, он вытер и ее, а потом спокойно вложил руку обратно. Полузакопанные, со связанными руками, женщины кивком благодарили тех, кто бросал им деньги на гроб и свечи, и даже просили поправить косынку (агония иногда продолжалась по восемь-двенадцать дней). А после 1909 года Толстой и Короленко ужасались распространившейся среди детей игре в повешение. А уж как мы в детстве любили играть в расстрел...

На утрату торжественности смертной казни не раз сетовали консервативные мыслители, свято верящие в ее необходимость. По поводу перехода профессии палача в разряд непрестижных они высказывали примерно такие же суждения, какими сторонники КПСС объясняют падение ее авторитета: во всем виноваты отдельные палачи, компрометирующие свою святую должность корыстью, жестокостью и цинизмом (так, во время казни террористки Коноплянниковой, когда несколько солдат в оцеплении упало в обморок, палач, поддернув повешенную книзу, достал яблоко, обтер его об халат жертвы и с аппе-титом захрупал). Для возвращения прежнего уважения предлагалось выбирать палачей из людей "добрых, умелых, вежливых и отважных" (с горячим сердцем, холодной головой и чистыми руками). Добрейший поэт Василий Андреевич Жуковский по поводу свинства, творившегося во время казни тех же Маннингов, проникновенно писал: "Не уничтожайте казни, но дайте ей образ величественный, глубоко трогающий и ужасающий душу", дабы она была "актом любви христианской" - восхождение на эшафот должно начинаться с храма, сопровождаться "умоляющим пением", а толпа за оградой должна слушать его и креститься. Это предложение высмеял Чернышевский, однако при всей его смехотворности Жуковский все-таки угадал главнейшую разновидность смертной казни - казнь-таинство.

В древности смертная казнь, в отличие от убийства из мести, совершаемого частным образом, бывала жертвоприношением. У древних германцев, по свидетельству Тацита, карать смертью (и даже подвергать бичеванию) дозволялось только жрецам, да и они делали это "как бы не в наказание и не по распоряжению вождя, а якобы по велению бога". В Скандинавии готовящийся к смерти преступник становился лицом, приближенным к богу: его убийство становилось центром народного празднества, являлись вожди, виновника торжества окружали почестями, украшали, одаривали подарками (акт любви христианской?). Кровью казненного кропили священные предметы, а в Мексике жрец отжимал вырванное бьющееся сердце прямиком на губы идола.

Роль палача совпадала с ролью жреца - именно это окружало палачей почтением, обаяние которого не вернуть никаким чистым сердцем и холодными руками. Только от-блеск священнодействия позволял массовые сожжения еретиков превращать в атрибуты государственных торжеств - по случаю вступления на престол или в брак, по случаю рождения наследника и т. п. Работа шла по нескольку дней, жгли (без пролития крови - опять символ!) сотнями и тысячами, для пущей яркости обряжая "средства иллюминации" в пропитанные серой рубахи и набивая горючие вещества "в секретные части тела". Ролью палача не брезговали и монархи: Дарий собственноручно отрезал нос, губы и уши мидийскому царю, Иван Грозный тоже любил потешиться, Петр I самолично отрубил головы пятерым стрельцам (а Алексашка Меншиков похвалялся, что управился аж с двадцатью, - казнь-спорт). Именно благодаря мистическому, царственному отсвету, а не палаческим добродетелям, в некоторых местностях Германии палачи обретали дворянский титул, а во Франции занимали почетное место в торжественных процессиях. Падать же их престиж, повторяю, начал тогда, когда казни стали придавать лишь сугубо земное, утилитарное значение. Палачи по-прежнему окружались суевериями, но уже нелестными. С ними боя-лись жить рядом, боялись даже принимать у них деньги, выискивая на них кровавые пятна. В России стало трудно находить помощников палачей, которых прежде просто выдергивали из толпы, а в 1768 году был издан указ, вообще запрещающий привлекать в палачи на общественных началах - из-за "неустройств и обид".

Когда в казни начали видеть лишь простую санитарную функцию, престиж палача и начал сближаться с престижем ассенизатора и тараканомора. Говорить о государственном убийце патетически сегодня способны лишь те, кто обожествляет государство, а не просто видит в нем полезный для таких-то и таких-то человеческих потребностей институт. Окружить убийство беззащитного человека поэзией и вообще, по-видимому, возможно лишь во имя каких-то надчеловеческих святынь: "убиваю не я, убивает Бог" - "убиваю не я, убивает Закон". Фома Аквинский считал преступление покушением на бо-жественный порядок, а потому казнь - это не убийство, а божественное возмездие. Церковь карала преступления против себя неизмеримо суровее, чем заурядное убийство (сходным образом наше государство особенно строго карает покушения на государственную собственность): грешника милуй - еретика казни. Купив индульгенцию, можно было очиститься от убийства "за 5-7 турских монет" (содомский грех и скотоложество - надругательство над образом и подобием Божиим - обходились дороже). Протопоп Аввакум утверждал, что врагов, по христианству, разумеется, следует прощать - однако лишь своих, но не Божьих. Человек вообще отличается особенно безмятежной жестокостью, когда чувствует себя орудием каких-то высших сил: Реформация с ее критикой католической церкви за недостаток святости резко расширила применение смертной казни, противником отмены смертной казни в России (и не только в ней) часто выступало высшее духовенство. Победоносцев разъяснял, что заповедь "Не судите" следует пони-мать в нравственном, но не в юридическом смысле, а Толстой написал свой знаменитый протест против казней "Не могу молчать!" после столкновения с монахиней, настаивавшей на том, что зверские преступления революционеров нельзя оставлять безнаказанными: ну так, так и скажите, кричал Лев Николаевич, что Христос говорил глупости, а мы умнее его.

Как уже не раз отмечалось, зло находит в христианстве ничуть не меньше оправданий для себя, чем добро.

Казнь-месть, казнь-нравоучение, казнь-спорт, казнь-цирк, казнь-жест вполне возможны и сегодня - но не казнь-таинство. Однако сегодня самые убежденные сторонники смертной казни (если не говорить о совсем уж первобытных) не решаются настаивать на публичных и вычурных казнях - напротив, и они подчеркивают, что казнить следует тайно, не причиняя осужденным "лишних" страданий. Они не понимают, что, утратив театральное, символическое значение, смертная казнь перестает выполнять ту единственную функцию, которую она когда-то имела. Бессмысленность утилитарной-гигиенической, так сказать, - функции смертной казни доказана давным-давно, и защищать казни на почве рационализма - все равно что настаивать на буквальном, а не знаковом смысле любого символа: обосновывать достоинство знамени-качеством ткани, достоинство иконы - сортом дерева, на котором она написана. Значение символа и без того всегда приходит в столкновение с его материальной природой. Кощунствуя, прежде всего указывают именно на нее: икона-доска, знамя-тряпка, а такая процедура, как убийство, тем более не может не быть отвратительной, если вглядываться не в символическое значение, а в материальные детали: даже в охваченном гильотинирующим энтузиазмом Париже, когда падение голов в корзину приветствовалось взрывом аплодисментов, прокурор просил принять меры против собак, собирающихся лакать кровь казненных.

Сторонники смертной казни уже много лет идут по этому пути, стараясь изгнать из убийства низкие, "земные" подробности, но на этом поприще они заведомо обречены на поражение, ибо если уважение к знамени может несколько возрасти из-за качества и коле-ра шелка, то земные, физиологические подробности убийства, как ни выкрутасничай, всегда останутся отвратительными. Сторонники смертной казни в Великобритании соста-вили в 1949 году специальную Королевскую комиссию для исследования различных способов казни с точки зрения их "гуманности, надежности и пристойности" и нашли, что лучше всего этому соответствует повешение при падении с достаточной высоты, - но их противникам довольно указать на разрыв и передавливание спинного мозга, на непроизвольную дефекацию, от которой казненный теряет до полутора килограммов веса. В 1886-1888 годах в Нью-Йорке особая комиссия также выбирала "наиболее человечный и удоб-ный способ казни", остановившись, в конце концов, на электрическом стуле (влажные медные электроды закрепляются на голове и ноге, предварительно обритых, смерть наступает от паралича сердца и дыхания), - но их противникам, опять-таки, достаточно описать подробности: обугленные внутренности, запах горелого мяса, страшные корчи, во время которых у жертвы вырываются звуки, похожие на конское ржание, происходит непроизвольное мочеиспускание, дефекация, слюнотечение, кровавая рвота. Иногда казнь затягивается до четверти часа, а жертва все еще продолжает дышать. "Я почувствовал жжение в голове и левой ноге и бросился на ремни. В глазах у меня забегали синие, розовые и зеленые точки", - рассказывал оставшийся в живых семнадцатилетний негр, который был все-таки казнен через год.

Обычай не казнить повторно тоже как бы намекает на участие каких-то сверхчеловеческих сил - если уж не Божества, то Случая, но канцелярия не может быть еще и храмом.

Какие бы "гуманные" способы казни ни изобрели ее сторонники, их противники всег-да укажут на отталкивающие подробности. Внутривенное вливание для благожелатель-ного взгляда - просто медицинская процедура обезболивания, только заходящего чересчур далеко. Однако при зарубцованных венах может потребоваться и хирургическое вмешательство. Кроме того, при сопротивлении осужденного яд может попасть в артерию или мышечную ткань и причинить страдания. Иногда человек остается в сознании минут десять и жалуется на боль - сегодня это весомый аргумент: сжигать внутренности осуж-денного у него на глазах уже считается неприличным. На что уж безболезненно отравление газом (цианид) - осужденного привязывают к креслу в герметичной камере, к груди прикрепляют стетоскоп, посредством которого врач через наушники следит за сердечной деятельностью, - но сама эта продуманность выглядит циничной. К тому же и бессознательное состояние наступает не сразу из-за того, что казнимый негодяй задерживает дыхание. Притом и после потери сознания тело может дергаться и биться затылком еще несколько минут.

Вопрос о том, ощущает ли что-нибудь отрубленная голова, поднимался еще в конце XVIII века, но только через сто лет, в век торжества науки в Сорбонне была проведена серия экспериментальных гильотинирований над животными с последующим тщательным наблюдением: рот почти всегда широко открыт, язык прилип к гортани или подергивается, глаза вращаются, зрачок сокращен, губы страшно перекашиваются, ноздри трепещут, уши подняты и т. д. Однако чувствует ли что-то голова или движения эти чисто рефлектор-ные, остается неясным. Но в 1905 году один хладнокровный врач перенес наблюдение на человека: "В ту самую минуту, когда голова падала, лицо посинело, щеки и губы приняли фиолетовый цвет. По истечении около полуминуты начались спазматические, очень сильные движения мускул век и губ. Они продолжались не более двух минут... Веки наполовину закрыли глазные яблоки, позволяя видеть лишь белки... Именно тогда коротким и громким голосом я позвал казненного по имени: Лангийль! Я увидел, что веки медленно приподнимаются без спазматических подергиваний (я настаиваю на этой особенности); они приподнимались правильно, отчетливо и нормально, как это происходит у разбуженных от сна или оторванных от их размышлений. Затем глаза Лангийля уставились определенно в мои глаза, и зрачки реагировали... Передо мною были живые глаза, которые на меня смотрели. Через несколько секунд веки медленно и без подергиваний закрылись" - однако по энергичному требованию казненный еще раз взглянул на доктора, и даже более осмысленно. Правда, в третий раз его уже не удалось вызвать из потустороннего мира.

Рациональные аргументы против смертной казни были, в основном, известны и сто лет назад. Социологи, сопоставляя статистику казней и статистику убийств, обнаружили лишь одну закономерность: каждый новый режим начинал усиленно казнить, постепенно смягчаясь и смягчаясь, но ни жестокость, ни снисходительность не производили на убийц никакого впечатления. В жутких подробностях тоже не было недостатков (профессор Минаков даже высказывал мнение, что многих повешенных хоронят заживо; был действительный случай, когда при вскрытии повешенного в анатомическом театре оказалось, что у него бьется сердце, причем оно продолжало биться еще несколько часов). В распоряжении сторонников смертной казни (если не считать лжи) оставались только средства искусства - внелогического воздействия на чувства людей: патетические восклицания об извергах человеческого рода, которым нет места на земле, красочные описания их зверств и - ритуалы, которыми сопровождается смертная казнь: четко предписанные манипуляции, сама бессмысленность которых заставляет угадывать в физиологически-канцелярской процедуре нечто таинственное, - утратив магическое значение, ритуалы приобрели значение маскировочное.

Я не говорю о каком-нибудь Эквадоре, где убийц обряжали в белое с красным, изменников в черное, а отцеубийц - так даже в белую тунику, обрызганную кровью, и притом разорванную, а голову покрывали черным покрывалом, - нет, даже в просвещенной Франции отцеубийца шел на гильотину босиком, покрытый черной вуалью. Да и вплоть до самой отмены смертной казни в 1981 году у осужденных перед гильотинированием вырезали ворот рубашки. (Чему он мог помешать? И не лучше ли тогда уж вовсе снять рубаху - все же имущество.)

В России казням террористов тоже старались придать характер таинства (барабанная дробь, высоченные колесницы, саваны, надетые на живых), но канцелярия берет свое, все утилитарные процедуры неизбежно рационализируются: вешают по очереди на пожарной лестнице, прислоненной к стене, перед казнью с осужденного берут подписку, что с приговором он ознакомлен. В современных Соединенных Штатах - при том, что осужденных перед казнью потчуют успокоительными снадобьями,- ровно за четыре недели, однако же, снимают мерку для последнего костюма, ровно в четыре тридцать - "последний прием пищи", между пятью и шестью бритье головы и ноги, а ровно в семь включается рубильник. Но канцелярские подробности (чего стоит одно только изготовленное заранее свидетельство о смерти: "причина смерти - казнь электрическим током") способны демистифицировать самый утонченный регламент.

В нашей стране расстреливают без особых затей, и это обнадеживает: отмирание ритуалов обычно предшествует отмиранию и самой казни. Однако рационализация рационализации рознь: для Ленина вопрос о казни был просто вопросом целесообразности...

Впрочем, ленинский марксизм тоже был религией.

Для серьезных, трезвых умов такие высокопарности, как Дух, Культура,- это в луч-шем случае глазировка на булочке. А потому особенно приятно, когда практические дея-тели признают жизненно важными невещественные ценности. На четвертом съезде народных депутатов СССР профессиональный знаток человеческой души - директор госплемсовхоза А. Долганов объявил, что в нашей стране ежегодно кончают с собой около шестидесяти тысяч человек - из-за тяжелого материального положения и поруга-ния таких святынь, как Ильич и революция. Знал ли директор, что за те десятилетия (1965-1985), когда подобные святыни только воспевались, число самоубийств удвоилось - с 39,5 до 81,5 тысячи, а с началом безбожного очернительства эта цифра упала ниже 60 тысяч, которые народный избранник и пытается "повесить" на перестройку? И однако же, при всей демагогической лживости обвинения, вторая его часть (Ильич и революция) все-таки ближе к истине, чем первая: бывает, что и повышению жизненного уровня сопутствует рост самоуничтожении.

Но этого не знать как раз не стыдно. В энциклопедии Брокгауза и Ефрона проблеме самоубийства посвящена основательная статья, в БСЭ (1944 г.) указана лишь статья уголов-ного кодекса о доведении до самоубийства, а из следующих изданий исключено и само это понятие: советские руководители в конце двадцатых годов последовали примеру свое-го классового врага Шишкова, за сто лет до них начертавшего на солидном статистическом исследовании профессора К. Ф. Германа: "Хорошо извещать о благих делах, а такие, как смертоубийства и самоубийства, должны погружаться в вечное забвение". В десятилетия же ограждения святынь и удвоения самоубийств молчаливо предполагалось, что лишь душевнобольные способны по своей воле покинуть страну, в которой с каждым днем все радостнее жить (хотя и по сию пору психически больных среди самоубийц не больше чет-верти, да и душевная болезнь тоже еще не причина убивать себя).

Предваряя доказательства, скажу: не существует никакой связи между числом само-убийств и материальными условиями жизни людей (бытие не определяет сознания). Но, к сожалению, средний советский человек за десятилетия жизни во тьме почти перестал нуждаться в зрении: ему и без науки все понятно. Скажите ему, что чаще всего кончают с собой старики,- разумеется, старость не радость. Скажите, что молодые,- еще бы, у них порывы и незрелость. Скажите, что бедные, - разумеется, от лишений. Богатые - зажрались. Образованные - от большого ума, необразованные - от малого, пьющие - от водки, непьющие - от неумения расслабиться и т.п.

Вам не удастся сочинить такой нелепости, о которой он не сказал бы: "Я так и знал". Но среди противоречивых, исключающих друг друга объяснений вы заметите одну законо-мерность: причины будут приводиться сугубо материальные - имущественные, медицинские, но никогда - духовные, связанные со взглядами людей, их нравами, вкусами, ценностями. Обрушивая на марксизм громы и молнии, большинство из нас при этом ничуть не сомневается в тезисе "бытие определяет сознание", понимая бытие в сугубо "земном", весомом, грубом, зримом духе вульгарного марксизма (а не вульгарного я не видел). Учение Маркса сделалось всесильным не из-за "еврейских происков" и уж тем более не потому, что оно верно, а потому, что оно отвечало глубочайшей человеческой потребности - жажде примитивности, жажде иметь элементарный и универсальный ответ на сложнейшие вопросы мироздания.

Однако, вопреки животному материализму, для человека важнее не столько то, что с ним происходит, сколько то, как он к этому относится, и разгадка проблемы самоубийства кроется главным образом не в материальном быте людей, а в их мнениях, нравах, отношениях друг с другом: ни одна материальная закономерность не сохраняется при переходе к новому социуму или временному отрезку. Вопреки распространенному мнению, люди с возрастом кончают с собой все чаще и чаще (хотя максимум суицидальных попыток прихо-дится на 16-24 года), однако в некоторых странах - в том числе и в СССР - выделяется относительный пик в возрасте "предварительных итогов" 45-54 года. Но в 20-е годы 3/4 попыток и Уз завершенных самоубийств приходилось на возраст до 30 лет. А в Израиле, Исландии, Новой Зеландии - что в них общего? - наблюдается снижение самоубийств в "стариковской" группе. Шри-Ланка же дает безумный пик в группе 15-24 года (мужчины 70, а женщины 55 ежегодных самоубийств на 100 тысяч человек).

Обычно в бедных странах в несколько раз меньше самоубийств. Но в Венгрии 56 мужских и 25 женских самоубийств на 100 тысяч соответствующего населения, а в куда более процветающей Швеции-28 и 11. А в похожей на нее Норвегии - 17 и 6. А в похожей Финляндии - 41 и 10. Попробуйте разглядеть закономерность: ГДР - 46 и 28, ФРГ - 30 и 16, Австрия - 35 и 15, Дания - 30 и 17, ЧССР - 32 и 12, Япония - 22 и 14, Куба - 20 и 14, США - 19 и 7, Франция - 23 и 9, Болгария - 21 и 9, Канада - 18 и 7, Польша - 21 и 4, Австралия - 16 и 6. Как видите, самоубийств среди женщин меньше, но суицидальных попыток больше (данные не самые свежие, но суть верна).

В Англии больше всего самоубийств в высших классах, затем идут чернорабочие, на последнем же месте - квалифицированные рабочие. С другой стороны, в США уровень самоубийств среди белых в 2,5 раза выше, чем среди цветных. Считается, что мобильность, перемешивание населения, которым у нас 70 лет занимаются с полной беззаботностью, увеличивает число самоубийств. Но среди "мигрантов" Москвы и Ленинграда особой активности по этой части как будто не замечено. В начале века было твердо установлено, что самоубийства - болезнь больших городов, но вот в Ленинграде в 1989 году произошло 844 самоубийства, а в Ленинградской области - около 440, т. е. "на душу населения" значительно больше.

Понять глубинные причины роста самоубийств невозможно, не вглядываясь в духовные факторы - незримые опоры человеческого бытия. С замечательной зоркостью сумел это сделать Эмиль Дюркгейм в изданном в начале века трактате "Самоубийства".

Многие люди переносят самые ужасные несчастья, не помышляя о самоубийстве. Вместе с тем Дюркгейм отмечает, что нет огорчения настолько пустякового, чтобы оно не могло стать причиной добровольной гибели,- это заставляет искать истинную причину утраченной стойкости где-то глубже: закономерный, устрашающий рост самоубийств во всей цивилизованной Европе (в несколько раз за вторую половину XIX века - во Франции их число удваивалось каждые 30 лет) не мог бы зависеть от будничных бед, которых во все времена было предостаточно. Дюркгейм практически исключает внешние материальные факторы; о биологических не может быть и речи - биологические параметры не способны так резко меняться. Уровень потребления алкоголя тоже не главная причина: пьянство больше распространено в низших классах общества, а самоубийства в высших; больше вина пьют на юге, а самоубийств больше на севере. И вообще, если человек сначала пил, а потом повесился, это вовсе не означает, что повесился он оттого, что пил: и пьянство, и самоубийство могут быть просто последовательными стадиями единого процесса. Алкоголиков у нас сегодня раз в десять больше, чем алкоголичек, но суицидальных попыток среди последних, по некоторым данным, больше в шесть раз, - отчего бы алкоголю так по-разному действовать на женщин и мужчин? Вот социологический портрет, так сказать, рядовой алко-голички и алкоголички-суицидентки. Рядовая: воспитывалась в неполной семье, образование ниже среднего, имеет собственную семью, мотивы алкоголизации интерперсональные, форма потребления алкоголя систематически-групповая, тип деградации эксплозивный. Суицидентка: воспитывалась в полной семье, образование выше среднего, не отягченная алкоголем наследственность, мотивы алкоголизации интраперсональные, форма потребления алкоголя запойно-одиночная, тип изменения личности астенический. Как видите, рядовая алкоголичка включена в породившую ее среду, суицидентка же ни с кем не разделяет свой образ жизни, так не соответствующий устоям, в которых она была воспитана.

В этом и заключается, по Дюркгейму, глубинная причина: разрыв связей со своим кругом, утрата твердых, не вызывающих сомнений жизненных правил. Частоту самоубийств, на поверхностный взгляд, в его время увеличивал рост образования и благосостояния, но этому резко противоречила одна социальная группа: евреи - не местеч-ковые, живущие в изоляции, а просвещенные, ассимилировавшиеся европейские иудеи, вполне усвоившие европейскую культуру и деловые навыки и ни имущественно, ни профессионально не выделявшиеся из обычного городского населения. Но евреям не страшно даже образование; принадлежа в социокультурном отношении к наиболее суицидоопасным слоям населения - дельцы, люди свободных профессий,- они выделялись из них пониженным уровнем самоубийств: их охраняла принадлежность к отчетливо очерченной общине, замешенная на религии регламентация быта. Разумеется, еврей-мясник и еврей-профессор верили очень по-разному, причем профессор (адвокат или писатель) зачастую и вовсе не верил, однако и они почитали в религиозных обрядах древний неприкосновенный обычай. Ритуал важнее мистической веры, полагает Дюркгейм, если только он почитается: в религии важнее всего совокупность неприкосновенных общественных обычаев. И чем большую свободу мыслей и отступлений от обрядов она предоставляет, тем шире круг самоубийц: их, в частности, больше среди протестантов, чем среди католиков.

Подчинение - желаний индивида некоему общепринятому духовному руководству - Дюркгейм назвал сплоченностью общества. В падении сплоченности он и усматривал глубинную причину роста самоуничтожении. Однако этого рода "сплоченность" вовсе не означает взаимной любви - уменьшение самоубийств может идти рука об руку с возрастанием преступности. Кастовые, патриархальные общества с низким уровнем самоубийств современному человеку представляются просто ужасными, но - в них и угнетатели, и угнетенные, и даже преступники одинаково смотрят на вещи, существующий порядок представляется им единственно возможным, они имеют объекты сов-местного поклонения.

Именно освобождение желаний из-под контроля общества, утрата единства норм и ценностей, по мнению Дюркгейма, являются причиной резко повышенного уровня самоубийств в двух группах: люди свободных профессий и дельцы.

Люди свободных профессий, составляя наиболее культурную часть общества, лучше других понимают, что под луной нет ничего абсолютно справедливого, абсолютно достойного, абсолютно красивого - что считается красивым у одних народов, безобразно у других, достойное сейчас считалось позорным вчера: где-то считается красивым прямой нос, а где-то приплюснутый, где-то невинность девушки свидетельствует о ее непороч-ности, а где-то всего лишь о непривлекательности, где-то превыше всего ценится талант, а где-то родовитость, где-то стыдно красть, а где-то стыдно трудиться. Все бренно, все преходяще, ничто не вызывает безоговорочного восторга и безоговорочной, нерассуждающей ненависти - а потому и ни одна цель не захватывает до конца.

Культурному человеку, "умнику" обычаи собственного народа не представляются единственно возможными, а неспособность толпы усомниться в них лишь усугубляет презрение к людям - с их преклонением перед властью, богатством, ловкостью, жестокостью, с их примитивными вкусами, с их доверчивостью к нелепым и злобным слухам, к демагогам и колдунам (экстрасенсам) - и недоверие к пророкам и ученым... Все так, но драма в том, что люди представляют собой практически единственную земную цель всякого творчества. И если ты не способен служить каким-то абстрактным ценностям вроде Науки, Искусства, Милосердия, то все твои дарования остаются невостребованными, и тогда они своей ненужностью начинают разъедать тебя изнутри.

Одиночество - это не отсутствие собутыльников, одиночество - это любовь к чему-то, которую никто не разделяет. Например, любовь к своему таланту...

Самоубийства этого рода Дюркгейм называет эгоистическими - именно пренебре-жение к людям, считает он, оставляет твою жизнь без цели.

Но ведь все эти утонченности недоступны "делягам", на первый взгляд сориентированным на собственное брюхо? Однако и они озабочены вовсе не брюхом, а социальным успехом, а последний - не имеет естественных границ. Желаниям может положить грани-цу лишь авторитет, который мы уважали бы внутри себя, а не напоказ. В патриархальном, замкнутом обществе роль такого ограничителя исполняет общепринятый обычай: пария не мечтает стать брамином, а крепостной-барином.

Но в обществе, нацеленном на безграничное обогащение, на безграничное движение ввысь, для притязаний исчезают всякие рамки-дельцы более всего страдают от непомерно разрастающихся аппетитов: они легко "рискуют необходимым в надежде приобрести излишнее", а неудача представляется вселенской катастрофой...

Итак, "умники" утрачивают цель своей деятельности, а "деляги" - границы своих потребностей. Однако есть еще одна группа с повышенным (в Италии в 5 раз, а во Франции в 10 раз выше "нормы") уровнем самоубийств - это, выражаясь обобщенно, унтер-офицеры. Причина самоубийств среди них иная, и снова нематериальная. Ее можно назвать так - тоталитарное сознание: у человека, привыкшего считать себя ничтожной частью великого целого, притупляется чувство бесконечной ценности собственной жизни.

Итак, именно не вызывающие сомнений сверхличные цели и ценности, пусть неосознанные, дают человеку силы бороться с личными невзгодами.

Для простого советского человека это звучит слишком "по-советски", чтобы быть правдой, - нам так долго навязывали бессмысленные или бесчеловечные казенные цели, что мы уже склонны считать все сверхличное демагогическими выдумками. Кажется, так просто: если есть колбаса и туалетная бумага (начало и конец всяческого блаженства), человек не захочет уйти из жизни. Однако я знаю старушку, которой нынешний продовольственный кризис позволил сбросить лет двадцать: с просветленным лицом и пылающими глазами она летает из очереди в очередь, хотя еще месяц назад без охов не могла добраться и до поликлиники. Человеческая жизнь, учил Шопенгауэр, колеблется между тревогой и скукой, и не так уж редко тревога оказывается куда более целительной.

Убивают не столько лишения, сколько ослабляющие волю сомнения: "А стоит ли уж так надрываться?" Правда, от гибельных сомнений защищает не только страсть к чему-то сверхличному, но и заурядная твердолобость. У бродячих собак жизнь совершенно собачья, но они не помышляют о добровольном уходе из жизни - оттого что не способны посмотреть на себя со стороны (кстати, лишь шимпанзе умеют узнавать себя в зеркале) и вынести себе приговор, как это делает человек: я уродлив, я бестолков, несчастен, я недостоин жить (или жизнь недостойна меня). Только человек способен вообразить, как будут потрясены его смертью обидчики...

Цельный человек, который никогда не смотрит на себя глазами постороннего, который судит лишь других, но не самого себя, может, подобно животному, и убить кого угодно, кроме себя самого. Цельные, твердокаменные люди-автоматы, на все привыкшие реагировать раз и навсегда предписанным образом, ненавидят всякую новизну прежде всего за то, что она способна посеять сомнения в привычном. Сегодня, сражаясь за Ленина - Сталина или за исконно-посконное, они на самом деле защищают свое право оставаться автоматами. Из-за непривычных фактов, мнений, причесок, штанов их собственные перестают казаться им единственно правильными и единственно возможными - и они преследуют всякую новизну, всякое разнообразие прежде всего как источник смертоносных сомнений. Они словно угадывают открытие Дюркгейма: рост самоубийств идет об руку с ростом свободомыслия и разнообразия.

И они правы: возврат к единообразию сталинского или национально-общинного образа жизни действительно уничтожил бы сомнения в том, что советское (российско-православное) - значит лучшее, вернул бы цельность нашей воле. Но сегодня, чтобы вновь отгородиться от бесконечно разнообразного и бесконечно обновляющегося мира, понадобилось бы уничтожить уже не четверть, а девять десятых населения, пришлось бы истребить миллиарды книг и журналов. Люди, готовые пойти на это, чтобы не поступиться принципами (так они именуют психологический комфорт), у нас есть. Но вряд ли их мечты осуществимы технически. На деревню как источник духовной стабильности надежда тоже слабая: уровень самоубийств среди мужчин в сельской местности сегодня заметно выше, чем в городе (среди женщин несколько ниже).

В сегодняшнем мире прочными кумирами, вероятно, могут оставаться только духовные. Звезда Сталина за полвека успела взлететь в зенит и угаснуть в отхожей яме, но Гомер остался Гомером, Ньютон Ньютоном, а Моцарт Моцартом. Духовные кумиры, в отличие от политических и узконациональных, не уничтожают друг друга. В мире духа чужеземное может срастаться с отечественным, а новаторское с традиционным, Пушкин может учиться у Байрона, Томас Манн у Толстого, а Капица у Резерфорда. Духовные ценности можно любить без оговорок, в отличие от политических фигур и политических программ, вынуж-денных для выживания хитрить и приспосабливаться. Духовные ценности в компромиссах не нуждаются. Сегодня культура из роскоши превращается в средство выживания. В начале века рост образования увеличивал вероятность самоубийства. Революция, по-видимому, лишь усугубила этот процесс: по оценке Л. Лейбовича (1923 год) грамотность увеличивала склонность к самоубийству в 3-4 раза, а высшее образование- чуть ли не в 50 раз. Но сегодня картина обратная: среди людей с высшим образованием уровень самоубийств понижен примерно в 1,5 раза, а отсутствие среднего образования в 2,5 раза увеличивает его.

Вероятно, сегодняшнее устройство мира уже не кажется единственно возможным не только интеллигентам, но и многим из тех, на кого ставят ОФТ и РКП. А создательнице школьного курса "Мировая художественная культура" Л. М. Предтеченской в высоких кабинетах еще недавно без стеснения заявляли: "Какая культура - нам станочники нужны"...

Говоря упрощенно, для прогресса необходимо общение народов и разнообразие, а для спокойной уверенности в правильности всего сущего - изоляция и единство. Сов-местить же разнообразие с единством до сих пор удалось, кажется, лишь мировой худо-жественной культуре. Она наделяет своих поклонников чувством безоговорочного (совместного!) благоговения и причастности к чему-то бессмертному - то есть тем чувством, которое прежде дарила религия. При этом обожествление человеческого духа не требует нерассуждающего доверия к преданию, которое, однажды разрушившись, уже не восстанавливается, а кроме того, история искусств пока не знает религиозных войн.